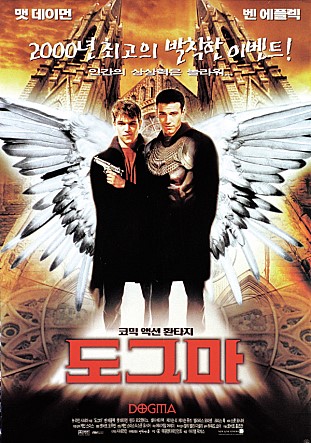

잃어버린 신앙에 대해 묻는 영화 ‘도그마’

2020-01-28

월드뷰 01 JANUARY 2020● 기독교세계관으로 세상을 보는 매거진 | CULTURE & WORLD VIEW 2 |

글/ 남정욱(대한민국 문화예술인 공동대표)

시간이 지나면서 소감이 달라지는 작품들이 있다. 대학 시절 읽었던 <닥터 지바고>는 불온한 혁명과 불안한 젊음이 뒤섞여 휘몰아치는, 가슴 먹먹한 소설이었다. 다시 보니 시시하고 그저 그런 간통 이야기였다. <그리스인 조르바>는 그의 사는 방식이 너무나 멋져 당장이라도 그리스로 달려가고 싶었던 영화다. 다시 보니 미친놈(조르바)을 따라 멀쩡했던 사람이 덩달아 미쳐가는 이상한 영화였다. 뭐, 나한테는 그렇다는 얘기다. 이번에 소개하는 <도그마>도 예전에는 분명 코미디 영화였다. 영화가 개봉했을 때 극장에서 배를 잡고 웃었던 기억이다.

도입부 자막부터 예사롭지 않았다. 대략 이런 내용이다. “영화에 대한 논쟁 사절 아니 거절함. 일체의 변명도 하지 않겠음. 혹시라도 영화가 선동적이라고 오해하지 마시길 바라며 모든 판단은 신에게 맡김. 불쾌감을 느낀 분들께는 사과드림. 그러나 절대 의도한 바는 아님.” 킥킥 웃다 보면 본격적으로 등장인물들이 자기소개를 한다. 정상적인 인물이 하나도 없다. 가톨릭 신자인 낙태 전문 여의사, 불순종을 이유로 쫓겨난 천사와 마약 팔러 다니는 예언자들 그리고 자신이 예수의 13번째 제자라고 주장하는 떠버리 흑인까지 한마디로 막장 캐릭터 총집합이다. 내용이라고 멀쩡할 리 없다. 천국에서 추방된 천사 둘이 귀환하려는데 이게 성공하면 세상의 질서가 엉망이 된다. 해서 예수의 까마득한 후손이 그걸 막기 위해 고군분투한다는 얘기인데 정말이지 안 웃고는 못 배길 설정 아닌가. 리뷰를 쓰기 위해 영화를 다시 봤다. 이럴 수가. 하나도 안 웃겼다. 웃기기는커녕 보는 내내 심각했다. 영화가 세상에 나온 게 1999년이다. 당시 감독은 서른이 채 못 되었고 나는 서른을 갓 넘긴 나이였다. 20년이 흐르는 동안 무슨 사정이 있었기에 B급 코미디 영화가 진지하기 짝이 없는 종교 영화로 변해버렸을까. 먼저 주요 등장인물부터 보자(어디까지나 영화적 설정이라는 사실을 잊지 마시고).

타락 천사 1의 이름은 ‘로키’다. 하나님의 명에 따라 인간을 징벌하는 게 주 업무인데 소돔과 고모라 방화사건, 노아 시대의 물난리, 이집트 장자들의 떼죽음이 그의 대표작이다. 문제는 이집트 장자 학살 사건을 수행한 뒤 심각한 회의가 밀려왔다는 것. 진탕 술을 퍼마시고 사표를 내기로 결심했는데 취중에 그만 하나님에게 가운뎃손가락을 들어 보였다가 지상의 위스콘신 주로 추방당한다.

타락 천사 2의 이름은 ‘바틀비’다. ‘로키’와 함께 술을 마신 문제의 천사로 원래는 이성적인 캐릭터였는데 어느 날 문득 신이 천사들보다 인간을 더 사랑한다는 사실을 인지하면서 비뚤어진다. 자기들에게는 복종할 권리만 주었는데 인간에게는 신을 인정하지 않을 자유까지 주었다는 사실에 분개하고 그런데도 인간은 고마워할 줄 모른다는 사실에 또 분개한다. 당연히 인간을 감정적으로 미워하고 살생에 있어서도 주저함이 없다.

여자 주인공 ‘배서니’는 낙태 전문 의사다. 아이러니하게도 임신한 아이를 낙태한 게 원인이 되어 불임이 되고 결국 남편에게 버림을 받는다. 타락 천사 둘의 천국 귀향을 막으라는 신의 계시를 듣고 왜 하필 나냐고 항의하지만 2천 년 전 예수가 그랬듯 결국 운명을 수긍하고 받아들인다.

‘메타트론’은 신의 목소리를 대변하는 천사다. 인간은 신의 목소리를 감당할 수 없기에 대신 말을 전하는 것이라는데 때마다 자기가 천사라는 사실을 증명해야 하는 번거로움이 있다. ‘메타트론’에 의하면 하나님의 말을 들었다고 주장하는 사람들은 다 자기 목소리를 들은 것이라고 한다.

예수의 13번째 제자라고 주장하는 인물은 ‘루퍼스’다. 돌에 맞아 순교했는데 후세 사람들이 자신이 흑인이라는 이유로 제자 명단에서 빼버렸다며 분통을 터트린다. 당연히 성경에 자기 이름을 올리는 게 목표다. 등장인물 중에는 개중 합리적인 캐릭터로 ‘배서니’가 왜 자기가 그 일을 해야 하느냐 항의할 때 예수의 예를 들며 친절하게 설명을 해주기도 한다. “만약 네가 열두 살인데 갑자기 어떤 사람이 나타나서 너는 신의 아들이고 조금 있다가 십자가에 매달려야 한다면 기분이 어떻겠니? 너는 그보다는 낫잖아.”

예언자로 나오는 ‘제이’와 ‘사일런트 밥’(번역은 과묵이)은 절도, 폭행, 마약 등을 일삼는 한심한 인물들인데 ‘배서니’의 수행 역할이다. 그 외 하키 스틱을 들고 다니는 10대 불량배를 거느린 악마(지옥에서 탈출했다)와 인간의 몸을 빌려 쓰고 살아가는 뮤즈 그리고 어떻게든 가톨릭을 부활시켜 보겠다고 발버둥치는 추기경 등이 등장하는데 중요한 역할은 아니어서 생략한다.

영화 제목인 도그마는 원래 가톨릭에서 신앙, 교리, 신앙심 같은 의미로 쓰던 말이었다. 용례가 바뀐다. 중세 이후 자연 과학이 발전하고 신의 영역이 축소되자 신학자들은 격렬히 반발한다. 이때 봉쇄적인 신학자들이 보인 태도와 논리를 계몽주의자들은 도그마라고 불렀다. 제목처럼 영화는 가톨릭을 대놓고 비난한다. 가톨릭이 신을 축복이 아닌 형벌로, 기쁨이 아닌 슬픔으로 만들어 버렸다며 비판한다. 드러내고 싶지 않은 가톨릭의 어두운 역사도 마구 파헤친다. 그런데 영화를 보다 보면 꼭 가톨릭에만 시비를 걸고 있는 것도 아니다. 그보다는 차라리 신을 믿는 모든 사람들을 상대로 ‘믿음’이란 무엇인가를 묻는다. 진지하게 묻는 것도 아니다. 영화의 흐름과는 별 상관없는, 그저 스쳐 지나가는 대사일 뿐인데 마음에 남는다. 그게 보는 사람으로 하여금 웃음을 보류하게 만든다. 가령 이런 식이다. “신앙은 한 잔의 물과 같아. 어릴 적에는 컵이 작아서 채우기가 쉽지. 그러나 클수록 컵이 커지면 그만큼 더 채워야 하거든.” 좀 찔린다. 나만 그런 거 아닐 거다. 컵은 커졌는데 신앙은 그대로이거나 오히려 줄고 또 어떤 이들은 컵을 아예 다른 것으로 채운다. 주인공 배서니가 신앙을 잃어버린 경험을 이야기하면서 혼잣말처럼 하는 대사는 좀 슬프다. “어렸을 적엔 주님은 하늘에 계시고 항상 우리를 지켜보고 계신다고 생각했어요. 그때처럼 믿을 수 있었으면….” 대체로 이 정도 수준의 대사들인데 20년 전에는 보이지도, 들리지도 않았던 말들이다. 나는 성숙해진 것일까 아니면 더 많이 속물이 된 것일까. 솔직히 잘 모르겠다. 영화는 해피엔딩으로 끝난다. 타락 천사들은 소멸하고 배서니는 신앙을 되찾고 13번째 사도는 천국으로 간다. 영화를 본 사람들은 자신의 신앙과 믿음을 되돌아보게 되었으니 그 또한 나쁘지 않다. 이걸로 끝? 아니다. 영화는 마지막으로 한 가지 질문을 더 던진다. 영화 마지막에 배서니는 묻는다. “왜 우릴 만들었죠?” 실은 나도 그게 제일 궁금하다. 그리고 감독이 던지고 싶었던 메시지도 결국 이것이었다고 생각한다. 대체 신이 인간을 창조한 이유는 무엇일까. 영화 속에서 신은 빙그레 웃기만 할 뿐 답을 하지 않는다.

<collecter1@naver.com>

글 | 남정욱

작가이며 출판·영화·방송 등 문화 부문에서 오랫동안 일했고, 숭실대학교 문예창작학과에서 학생들을 가르쳤다. 저서로는 <편견에 도전하는 한국사>, <결혼> 등 다수가 있다.