귓속의 뮤지션

2021-04-26

월드뷰 APRIL 2021● 기독교세계관으로 세상을 보는 매거진 | CULTURE & WORLD VIEW 2 |

글/ 조혜경(작가)

이른 아침, 주방에서 식사 준비를 하는데 한 멜로디가 계속 귓가를 맴돌고 있다. 어제 들었던 곡의 한 소절이다. 물을 끓이고, 원두를 갈고, 커피를 내리는데도 곡은 계속되고 있다. 이어웜(Earworm) 때문이라고 언젠가 딸이 말했다.

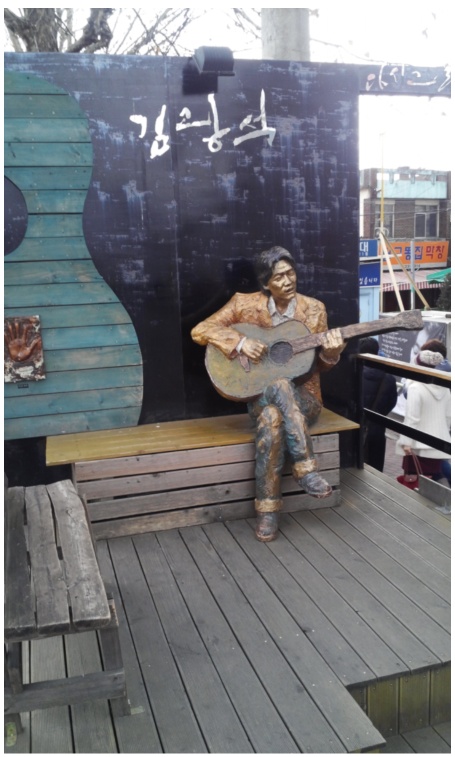

그날 우리는 집에서 김광석의 노래를 들었다. 그리고 함께 수영장에 가기 위해 운중천을 따라 걸으며 너무 일찍 세상을 떠난 김광석, 신해철, 마이클 잭슨 등에 대한 안타까움을 이야기하는 중이었다. 그런데 나도 모르게 “사랑했지만∽ 그대를 사랑했지만∼”을 소리 내어 불렀다. 사실 집을 나서면서부터 계속 머릿속에 맴돌던 멜로디가 급기야 소리로 나온 것뿐이었다. 그러자 딸은 정확한 음정과 가사로 노래를 이어 불러주었다. 나는 가사를 잘 몰라 얼만큼은 허밍으로 함께 부르고 그 나머지는 음정도 자신이 없어 딸의 노래를 속으로 따라 불렀다. 그리곤 또 조금 걷다가 나도 모르게 다시 “사랑했지만∽ 그대를 사랑했지만∽”을 소리 내어 불렀다. 딸이 킥킥킥 웃으며 말했다.

“엄마 수영하면서도 부르겠네.”

“아! 그러게! 이 멜로디가 떠나질 않고 계속 떠오르네”

“엄마! 그걸 뭐라고 하는 줄 알아? 이어웜(earworm)이라고 해.”

“이어웜? 귓속에 노래하는 벌레가 있는 거야?”

“그렇지!”

“아이고, 그럼 벌레를 잡아내야 멈추는 거야?”

웜(worm)이라고 하니까 무슨 굼벵이 같은 것이 달팽이관에 들어앉아 있는 것이 연상됐다. 핀셋으로 그 벌레를 잡아 꺼내는 상상을 해봤다. 그러나 왠지 굼벵이 같은 벌레는 그렇게 노래를 계속 부를 것 같지 않아 나는 내 달팽이관 속 가상의 벌레를 바꿔 봤다. 빨간 고깔모자를 쓰고 지휘봉을 손에 든 연미복의 작은 베짱이로. 그러자 나는 이 사랑스러운 벌레를 구태여 핀셋으로 잡아 꺼내고 싶지 않았다. 생각해보면 ‘이어웜’은 그 실체를 몰랐을 뿐이지 이미 40년도 훌쩍 전부터 내 귀에 살고 있었다.

청소년기에 교회를 참 열심히 다녔다. 그땐 가을이 오면 중고등부가 연합해 ‘시와 찬미의 밤,’ ‘문학의 밤’ 같은 행사를 했다. 모두 열심히 준비해 시를 낭송하고, 함께 연습한 찬양을 하고, 때론 성극을 기획해서 선보이기도 했다. 교회 다니지 않는 친구들을 초청해서 축제를 벌이는 연중행사이기도 했다. 내가 다니던 교회는 언덕 위에 세워진 하얀 이 층 건물로 유럽의 성탄 카드에 내올 법한 예쁜 예배당 건물이었는데, 그 행사 때는 1층과 2층이 다 꽉 찰 만큼 사람들이 많이 모였다. 학생을 지도하는 선생님도 프로그램 순서에 함께 참여하셨는데, 우리 반을 지도하셨던 강 선생님이 부른 찬양을 나는 지금도 잊지 못한다.

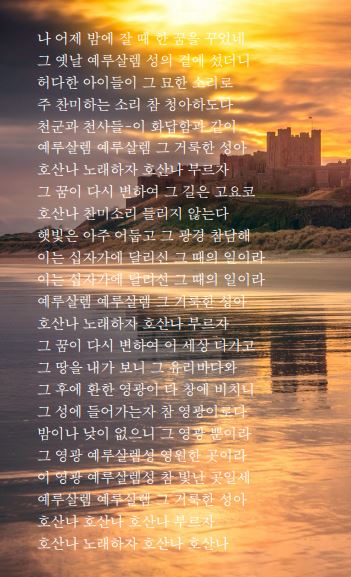

‘거룩한 성’

맑고 청아한 음색, 막힘없이 시원하게 오르던 고음. 나는 선생님이 부르는 ‘거룩한 성’을 듣는 내내 긴장했고, 다 들었을 땐 전율했다. 마치 찬송의 가사를 따라가며 꿈을 꾸는 것 같았고, 꿈이 변해 어둡고 참담한 광경, 십자가에 달리신 예수님을 그리고 다시 꿈이 변해 유리 바다와 환한 영광의 새 예루살렘 성을 생생히 보는 것 같았다. 강 선생님의 테너 목소리, 그 한 곡은 내게 황홀한 충격을 주었다. 문제는 그다음부터였다.

예루살렘 예루살렘 그 거룩한 성아

호산나 노래하자 호산나 부르자

이 멜로디가 귀에서 떠나지 않는 것이었다. 며칠을 계속되었는지 모르겠다. 등굣길에, 쉬는 시간에, 하굣길에 시도 때도 없이 ‘예루살렘∽ 예루살렘∼ 그 거룩한 성아∼’를 흥얼거렸다. 그리고 나도 선생님처럼 그렇게 멋지게 노래하고 싶어 집에 혼자 있을 때는 소리 높여 불러보기도 했다.

후에 미국과 유럽을 거쳐 살면서 여러 장소에서 음악을 전공한 성악가가 베이스로, 테너로 혹은 소프라노로 부르는 ‘거룩한 성’을 들을 기회가 있었는데 중학생 때의 그 전율을 다시 느끼지는 못했다. 어린 날의 추억과 여운으로 ‘예루살렘∼’의 이어웜 현상이 계속되었을 뿐이다.

나는 어느 날 ‘이명’을 검색해 ‘이어웜’에 대해서도 찾아보았는데, ‘특정 노래의 멜로디와 가사가 머릿속에서 끊임없이 반복되는 현상’이라고 규정되어 있었고, 마지막에 들었던 노래가 계속 반복된다고 해서 라스트 송 신드롬(Last Song Syndrom) 또는 비자발적 음악의 형상화(Involuntary Musical Imagery)라고 한다고도 했다. 이어 이어웜 현상을 극복하기 위한 몇 가지 방법이 제시되고 있었지만, 주의 깊게 읽지 않았다. 이어웜 현상이 나를 괴롭히지도 일상생활에 지장을 주지도 않기 때문이었다. 오히려 ‘연상 작용으로 인해 이어웜 현상이 발생한 노래를 듣게 되면 과거에 해당 노래를 들었던 상황까지 떠오르게 된다’라는 설명처럼 어떤 노래의 이어웜은 실제로 시간과 공간의 간극을 단번에 넘어 행복하고 달콤했던 기억으로 나를 이동시켜 주었다.

그런데 이명은 좀 달랐다.

어느 날 늦은 밤 잠자리에 누웠는데 종소리가 들렸다.

‘뎅~뎅~뎅~’

귀에 익은 종소리였다. 설마 이 시간에 어디에서 종소리가? 나는 남편에게 물었다.

“지금 교회 종소리 들리는 거 맞아요?”

“교회 종소리?”

남편은 집중해서 들어보려고 애썼다. 내 귀엔 여전히 아득히 들리는 종소리가 남편 귀엔 들리지 않는다고 했다.

“난 대신 기계음이 들려. 윙~~하는…. 아이고, 우리 마누라께서 이명이 시작되셨구만!”

“이명?”

“응! 이명! 난 한참 됐는데….”

이명이라는 말에 바로 큰이모가 생각났다. 큰이모는 빼어난 미인이셨다. 어렸을 때 큰이모의 결혼식 사진을 본 적이 있는데 하얀 웨딩드레스에 왕관을 머리에 올린 면사포를 쓴 이모의 쌍꺼풀 진 큰 눈, 오뚝한 코, 서구적 외모는 정말 유럽 어느 왕국의 왕비 같았다. 살림 솜씨도 좋아 지역의 명사이셨던 이모부의 잦은 손님 대접을 다 집에서 하셨다. 대학생 때 손님상 준비하시는 것을 도와드린 적이 있는데, 나는 이모의 요리 솜씨에 감탄했다. 얇게 채 썬 당근과 흰색, 노란색 달걀지단으로 고명을 올린 커다란 도미찜, 은행과 대추와 깐 밤이 보기 좋게 들어간 소고기 전골, 조갯살과 오징어와 야채를 다져 경단을 만들어 커다란 조개껍데기에 넣고 찜솥에 쪄낸 조갯살 찜, 깻잎과 고추와 표고버섯으로 각각 모양을 낸 전들, 그리고 식사 직전에 바싹하게 튀겨내던 쑥갓, 양파, 오징어, 새우튀김! 매우 짧은 시간에 커다란 교자상 두 개에 가득 차려낸 음식은 예술작품이었다. 나는 훗날 외국에 살면서 한국에서 오시는 손님들을 집에서 대접할 경우가 종종 있었는데, 여러 가지 음식을 분주히 만들 때마다 꼭 큰이모 생각이 나곤 했다. 당시 다복한 삶을 사시던 이모에게 한 가지 힘든 일이 있었는데, 그것이 이명이었다. ‘귀가 운다’라고 표현하셨다. 고등학교 때부터 시작된 ‘귀가 우는’ 증상은 평생 이모를 괴롭혔다. 온갖 치료를 다 시도해봐도 낫질 않아 돌아가실 때까지 힘들어하셨다. 그 이명이 내게도 시작되었다는 것인가!

그날 밤, 얼마 동안 그 소리를 듣다가 잠이 들었다. 그 후 매일 밤 교회 종소리가 들렸다. 정말 딱 어린 시절 듣던 교회 종소리였다. 좀 멀리서 아득하게 들리는.

내가 어린 시절 다녔던 언덕 위 교회 마당에는 크고 높은 종탑이 있었고, 종을 치는 할아버지가 계셨다. 매일 새벽, 수요일 밤, 그리고 주일 예배시간마다 치는 종소리가 우리 집 마당까지 선명히 들렸고, 예배 30분 전에 치는 예비 종소리를 듣고 집을 나서면 가는 길에 좀 해찰을 해도 예배시간에 늦지 않았다. 교회를 집 마당처럼 드나들었던 내게 교회 종소리는 너무나 친숙한 소리였다. 나는 종을 치시는 사찰 할아버지와도 친해서 할아버지가 유단포에 뜨거운 물을 담는 일을 종종 도와드렸다. 할아버지는 교회 건물의 한 모퉁이에 잠자리를 마련하고 주무셨는데, 이불 속에 커다란 유리병 두 개를 넣고 주무셨다. 난로 위에서 펄펄 끓던 물을 주무시기 전에 병에 담으셨는데 나는 할아버지가 병에 물을 부을 때 유리병을 붙잡아 드리곤 했다.

고요한 밤 침대에 누우면 들리기 시작하는 종소리는 나를 집중하게 했고, 진작부터 부족해진 에스트로젠이 나를 쉬 잠들지 못하게 했다. ‘이명’을 검색해 보니, 이것은 이어웜과 같은 ‘현상’이 아니라 다양한 원인에 의한 질환으로 나타나는 ‘증상’이었다. 나의 이명은 다양한 원인 중 ‘나이에 따른 변화’ 때문인 것 같았다. 노화 현상이라니…. 조금 당혹스러웠지만, 며칠 지나자 오른손의 퇴행성 관절염과 같이 순하게 받아들여졌다. 삐~하는 금속음이나, 쏴아~하는 파도 소리나 윙~하고 우는 전선 소리가 아닌 게 얼마나 다행인가! 주로 주파수가 높은 금속성의 소리가 들린다는데, 그 많은 소리 중 어린 시절의 교회 종소리라니! 소음 공해라고 이제 어디서도 들을 수도 없는 행복했던 날의 교회 종소리! 그렇게 생각하자 외려 감사했고, 왠지 내 달팽이관 안에 밤마다 종을 치는 종 치기 할아버지가 살고 계시는 것 같기도 했다. 그를 이어웜과 함께 내 귓속의 또 다른 동반자로 인정하기로 했다. 종소리를 듣고 예배당으로 출발했던 어린 시절처럼 귓속의 뮤지션이 종을 치기 시작하면 신기하게도 타임머신을 탄 것처럼 순식간에 나는 교회 언덕을 오르고 있었다.

몇몇 친구들에 의해 늘 소란했던 교육관의 소예배실 풍경, 왼쪽 손을 가슴에 대고 약간 고개를 기울이고 지휘를 하셔서 ‘6시 5분 전’으로 불리셨던 성가대 지휘자 선생님, 한없이 사람 좋은 아기 미소의 강 선생님, 모두 조금씩 들뜨고 흥분했던 성탄 전날 밤의 선물교환과 올나이트, 하얀 입김이 공중에서 얼어붙는 것 같았던 성탄절의 새벽 송…. 많은 기억이 메밀꽃일 듯 피어올라 나도 모르게 미소 지어지고 때론 아주 사소한 기억에 큰 소리로 웃었다. 옆에서 자다가 의아해하는 남편에게 내 어린 시절의 교회 이야기를 종종 들려주었다.

(내가 너의 어둠을 밝혀 줄 수 있다면)

빛 하나 가진 작은 별이 되어도 좋겠네~

아침 식탁에서 빵을 먹다가 식사를 준비하는 내내 맴돌던 멜로디를 결국 소리 내어 부르고 말았다. 음정도 박자도 정확하지 않은 어설픈 노래가 소리로 나왔다. 빨간 고깔모자의 뮤지션에겐 조금 어려운 노래인가 보다. 남편이 이 노래를 몰라 다행이었다.

“그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다”(고후 4:16)

<hkcho7739@naver.com>

글 | 조혜경

2004년 한국소설 신인상으로 등단, 토지문학제 평사리 문학대상(2004), 기독신춘문예 대상(2006)을 수상하였고 문예진흥기금을 수혜(2006) 했다. 저서로는 <꿈꾸지 않는다>가 있다.